なぜダウ理論が重要なのか?

FXや株など、チャートを使って売買するすべてのトレーダーにとって、「ダウ理論」は避けて通れない基礎知識です。

インジケーターや難しい分析手法に目が行きがちですが、どんなプロトレーダーでもまず大事にしているのは「トレンドを正しく把握すること」。

そのトレンドを見極めるための土台が、まさにこのダウ理論なのです。

ではなぜダウ理論が機能するのか、それは単純な理由で多くの市場参加者がこの理論をベースに行動しているからです。

相場は“人の心理”によって動いています。そしてその心理を読むための「共通言語」がダウ理論です。

実際、多くのプロトレーダーや機関投資家が「高値・安値の更新」をベースにトレンドの判断をしているため、

- 抵抗線や支持線が機能する

- トレンド転換で売買が集中する

- 同じ水準で多くの注文が重なりやすい

といった現象が生まれます。

つまり、ダウ理論を学ぶことは、「他のトレーダーがどう考えているか」を理解し、彼らの行動と同調することに他なりません。

これが、ダウ理論がテクニカル分析で最も信頼性のある判断材料の一つとされている理由です。

ダウ理論とは?

ダウ理論は、19世紀末のアメリカの金融ジャーナリスト、チャールズ・ダウが提唱した相場分析の基本原則です。

当時の株価指数の動きから導き出されたこの理論は、100年以上経った今でもFXや株の世界で使われています。

ダウ理論の背景にあるのは、「相場は一定の原理に基づいて動く」という考え方です。短期的な価格変動にはノイズもありますが、 大きな流れ(=トレンド)は投資家心理や経済活動の反映であり、一定の法則に従って動くとされています。

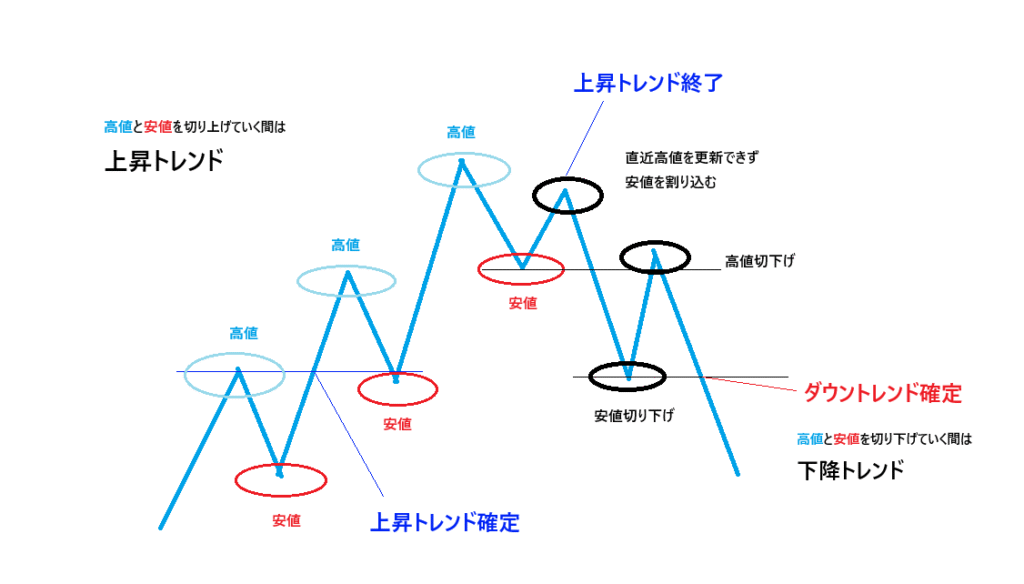

特に注目されるのが、“高値と安値の更新”というトレンドの定義です。価格が高値・安値の両方を切り上げていれば上昇トレンド、 切り下げていれば下降トレンドと判断します。このシンプルなルールが、非常に多くの場面で機能するため、多くのトレーダーに支持されています。

また、ダウ理論には「市場は全てを織り込む」「トレンドには段階がある」といった、心理・行動経済学的な視点も含まれており、 単なる価格の動き以上に“相場の本質”を捉えるための知恵が詰まっています。

この理論は、MACDやRSI、ボリンジャーバンドなど後に生まれたテクニカル分析ツールの基礎にもなっており、 それらを使いこなすためにもまずはダウ理論の理解が欠かせません。

下の図でダウ理論の基本的な解釈を説明します。

実際のチャートを見るときはこの図を当てはめて、今相場が上昇トレンドにあるのか、

下降トレンドにあるのかを認識することが非常に重要です。

3. ダウ理論の6つの基本法則

1. 価格はすべての事象を織り込む

相場に現れる価格には、すでにあらゆる情報が反映されているというのがダウ理論の出発点です。経済指標、金利、政治的要因、自然災害、企業の決算、投資家の感情──これらすべてが織り込まれた結果が、チャートに表示されている「今の価格」なのです。

つまり、ニュースを逐一追いかけるよりもチャートの動きそのものに注目することで、より効率的に市場の状況を把握できるという考え方です。

2. トレンドには3種類ある

トレンドには3種類存在し、サイクルの期間によってトレンドの種類が分けられています。

- 長期トレンド:1年〜数年単位の大きな流れ

- 中期トレンド:3週間〜3ヶ月

- 短期トレンド:3週間未満

3. トレンドは3段階で形成される

- 先行期(市場参加者の少数が買いを始める初期段階)

- 追随期(他の市場参加者も追随して買っていく段階)

- 利食い期(先行期で買い始めた人が、利益を確定し始める段階)

トレンドの流れにはこのような段階があり、どの段階かを意識することで戦略も変わってきます。

4. 平均は相互に確認されなければならない

この原則は、**「本物のトレンドかどうかを見極めるためには、複数の市場(または指標)が同じ方向を向いている必要がある」**という考え方です。

ダウ理論が生まれた当初、チャールズ・ダウは工業株価平均と鉄道株価平均の2つの指数を用いて分析していました。これは、「モノを作る企業(工業)」と「それを運ぶ企業(鉄道)」がともに好調であれば経済全体の上昇トレンドは信頼できる、という考えに基づいています。

逆に言えば、もし工業株が上昇していても、鉄道株が横ばいや下落しているなら、その上昇は“限定的”であり、本格的なトレンドとは言えないと判断されていました。

この理論は、現代の相場でも応用されています。

例えば:

- ドル円が上昇している時に、日経平均やNYダウも上昇していれば「リスクオンの流れが本物」と判断しやすくなる

- 金価格と米ドルが同時に上昇している場合、「通常とは違うリスク回避の動き」があると読み取れる

つまり、1つのチャートだけを見るのではなく、関連性のある複数の市場や銘柄を確認することで、より信頼性の高い分析が可能になるということです。

5. トレンドは出来高でも確認されなければならない

ダウ理論では、価格の動きに“本物の力”があるかどうかを見極めるために、出来高(ボリューム)の確認が不可欠だとされています。

チャールズ・ダウは、出来高は市場参加者の意志の強さを反映する重要な指標であると考えました。

たとえば、上昇トレンドの中で価格が上がっているときに、出来高も増えていれば、「多くの買い注文が入っている=トレンドが本物」である可能性が高まります。逆に、価格だけが上がっていて出来高が伴っていない場合、それは“勢いのない上昇”であり、トレンド転換や一時的な値動きの兆候とも読み取れます。

また、調整(押し目や戻り)局面では、出来高が減少する傾向にあります。これは一時的な利確や様子見による動きであり、トレンドがまだ継続しているサインとされます。

6. トレンドは明確な転換シグナルが出るまで継続する

価格が一時的に急騰・急落したとしても、「高値と安値のパターン」が維持されている限り、トレンドは継続していると判断されます。

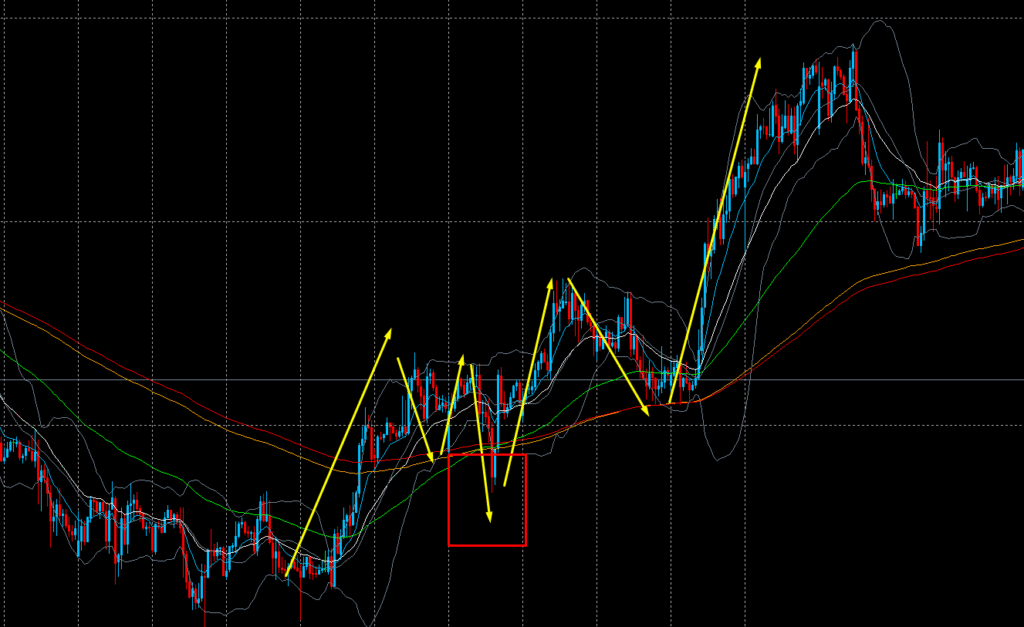

例えば、下記の画像では明確な上昇トレンドが形成されています。しかし、赤枠の部分では一時的に直近の押し安値を割り込んでいます。それでも、その後すぐに高値を更新し、上昇トレンドが継続されていることが確認できます。

このように、安値を一時的に割っただけでは、すぐに下降トレンドに転換したとは判断しません。重要なのは、その後の値動きで安値を更新し続けるかどうかです。

これが、「トレンドは明確な転換シグナルが発生するまで継続する」というダウ理論の基本的な考え方です。

下の図は下降トレンドから上昇トレンドに転換した時の実際のチャートです。

上昇の流れの中で一瞬急落する動きを見せていますが、明確な転換シグナルが発生していない為、

そのまま上昇の流れに乗って高値を更新していったというパターンです。

チャートを見ているのは人間です。トレンド転換を判断する際、自分の主観でトレンド転換をしたと判断しがちですが、誰が見てもトレンド転換したと判断できる状態であることが非常に重要です。

4. 実際のチャートで見る:上昇トレンドと下降トレンドの判断

最も実践的なポイントは、「高値・安値の切り上げ/切り下げ」のパターンを見抜くことです。

- 上昇トレンド:高値と安値がともに切り上がっている

- 下降トレンド:高値と安値がともに切り下がっている

このパターンが崩れると、トレンド転換のサインになることが多いです。

水平線やトレンドラインを併用することで、エントリーポイントや損切りラインも明確になります。

5. 初心者が陥りやすい“ダウ理論の落とし穴”

- トレンドの判断を早まってしまう

- 短期のノイズに惑わされてしまう

- トレンドの段階を意識せず、天井や底でエントリーしてしまう

また、時間足によってトレンドの見え方が変わる点にも注意が必要です。上位足では上昇トレンドでも、下位足では下降トレンドということもあります。

6. まとめ&実践アドバイス

ダウ理論は一見すると古くさい理論に見えるかもしれませんが、今も通用する「相場の本質」が詰まっています。

難しいインジケーターよりも、まずはこの理論をしっかり理解することが、トレードで安定して勝つための第一歩です。

チャートを開いたら、まずは「高値と安値の流れを観察する」。 これを習慣にするだけで、トレードの質は確実に上がっていきますよ。

コメント